李爱萍31417956

韶关减负为何成“空响”:别让孩子在作业高压下“被迫撒谎”

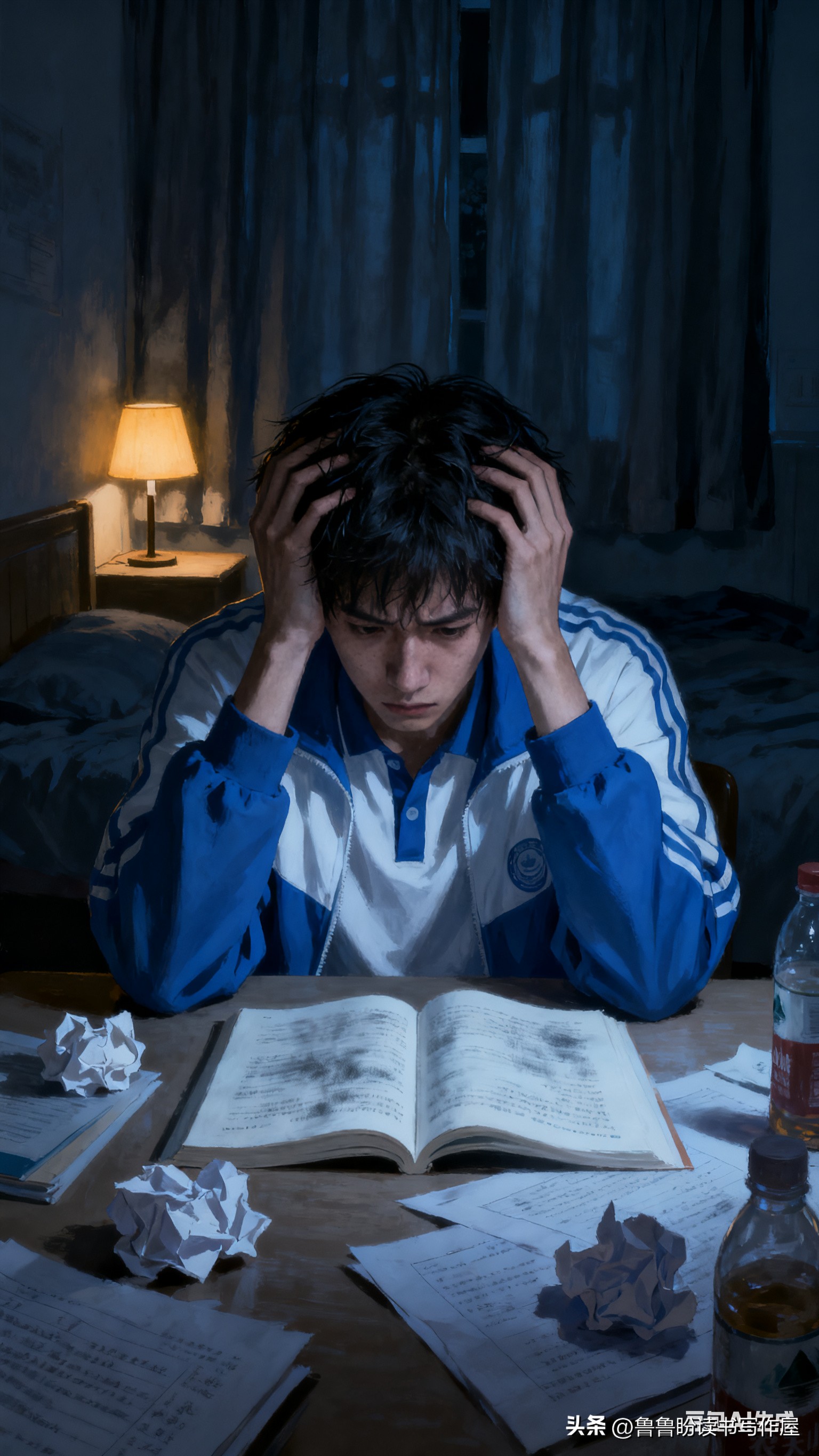

“我抑郁了”“我不想活了”,当这些沉重的话语从本应天真烂漫的孩子口中说出,背后竟藏着“逃避上学”的无奈借口;三年级学生直言“生病请假回家玩游戏”,一年级孩子抄作业抄到手痛——韶关部分学生的这些现状,像一面镜子,照出了“减负”政策在落地中的尴尬与失守,更敲响了教育者亟待反思的警钟。

减负的初衷,是为孩子卸下过重的学业枷锁,还给他们成长应有的轻松与活力。可现实却是,作业依旧“一堆堆”,低年级学生要为抄作业熬到手腕发酸,高年级孩子要在高压下寻找“休学捷径”。当“抑郁”“自杀倾向”被异化为逃避的工具,当孩子学会用“自我伤害”的表述换取喘息,这不仅是对生命教育的消解,更是对减负政策未落到实处的无声控诉。

追根溯源,问题的核心在于“减负”停留在口号,未真正触及教育评价与教学安排的根本。部分学校仍以作业量衡量教学强度,以分数排名定义教育成效,导致“减负令”沦为“纸上减负”,课堂减负变成“课后加码”。家长的焦虑又进一步传导,课外辅导、额外练习层层叠加,孩子在学校与家庭的双重压力下,只能用谎言寻找出口。一年级孩子的“手痛”,痛的不仅是稚嫩的手腕,更是被挤压的童年;三年级学生的“装病”,装的不仅是逃避的借口,更是对自由成长的渴望。

真正的减负,从来不是简单减少作业数量,而是重构教育的价值取向。学校需优化教学效率,让课堂成为知识传递的主阵地,而非依赖课后作业“补漏洞”;教育部门要强化监管,杜绝“明减暗增”,让减负政策真正落地生根;家长更需放下焦虑,认可孩子的多元价值,还给他们探索兴趣、拥抱生活的时间。唯有如此,才能让孩子不必用“抑郁”“想死”的谎言逃避上学,不必用“装病”换取游戏时间;才能让“减负”不再是空洞的口号,而是孩子能切实感受到的轻松与快乐。

孩子的谎言,是给教育者的警示。若再不打破“作业高压”的困局,若再不让减负政策真正惠及孩子,我们失去的不仅是孩子的诚实,更是他们本应阳光灿烂的童年。让减负从“纸上”走到“实处”,让孩子不必在压力下被迫成长,这才是教育应有的温度与模样。