Amandazxf

1949 年 10 月,广东韶关的山林里寒意渐浓,国军第 39 军 103 师师长曾元三盯着桌上的谈判协议,指尖在 “配合截击西逃 23 军” 那条款上反复摩挲。此时他的部队已陷入绝境:从英德南撤途中被解放军 4 兵团 14 军团团围住,六千官兵挤在山坳里饿了两天,新兵连枪都没摸熟,重武器早在转移中丢弃殆尽。

帐篷里的煤油灯忽明忽暗,映着参谋们焦灼的脸。自辽沈战役后一路南撤,103 师像支残破的灯笼,老兵被抽走半数,补充的山东籍新兵夜夜抱着枪哭念家乡。三天前,解放军敌工干部带着谈判条件找上门,前四条 “通电起义、召回先头团、联络友军、渡江整编” 都合情理,唯独第五条让曾元三攥紧了拳头。

“师长,这可是起义的投名状啊!” 参谋长牟龙光急得直搓手,试图劝说,“挟住 23 军是革命行动,能表我们的诚意。” 曾元三猛地将协议拍在桌上,粗粝的嗓音里满是决绝:“这种缺德事我不能干!各走各的路,不吃这井水,就不往井里拉屎撒尿!”

曾元三的倔强藏着不为人知的往事。103 师与 23 军同属余汉谋麾下,当年在徐州战场,103 师被围三天弹尽粮绝,是 23 军派来的增援团从侧翼撕开缺口,送来两卡车救命的馒头和弹药。那位团长拍着他肩膀说 “都是自家弟兄” 的画面,多年来始终刻在他心里。

更让他揪心的是手下的兵。半数山东籍战士是被抓壮丁而来,上个月转移时,三连一个新兵还抱着枪哭诉 “俺娘盼俺回家娶媳妇”。曾元三太清楚,一旦与 23 军开战,这些本就厌战的士兵定会炸营,起义不成反倒要让弟兄们白白送命。他指着协议对解放军代表说:“投降共产党不是投降外人,悄悄缴械就行,让我打老弟兄,办不到!”

这话传到 14 军军长李成芳耳中,他当即向陈赓汇报。陈赓叼着烟听完,手指在桌上敲了敲:“这老曾倒是个实在人。” 当即划掉截击条款,“起义是诚意,不是交易”。消息传回师部,曾元三盯着修改后的协议,紧绷的肩膀终于放松 —— 解放军的通透,让他更坚定了起义的决心。

10 月 16 日清晨,103 师阵前升起白旗,曾元三带头换上起义臂章。他没有忘记联络友军的承诺,给 91 师师长刘体仁写了封短信,没讲大道理,只说 “解放军办事敞亮,咱山东人不跟缺德的混”。

这封信在山林里辗转三日,竟真的打动了同样举棋不定的刘体仁。彼时 91 师正困在另一片山谷,师长刘体仁与曾元三同为贵州籍老乡,此前两人还曾在香港游艇上密商前程。收到信的当天,刘体仁就带着 2700 多官兵枪膛朝天走出山林,加入起义队伍。

而被曾元三 “放过” 的 23 军,最终在雷州半岛被解放军歼灭。有人问他是否后悔,曾元三指着正在渡江的队伍反问:“你看这些弟兄,是不是比昨天笑得多了?” 渡江时,山东籍新兵们望着北岸的炊烟,不少人抹着眼泪笑出声 —— 他们知道,回家的路近了。

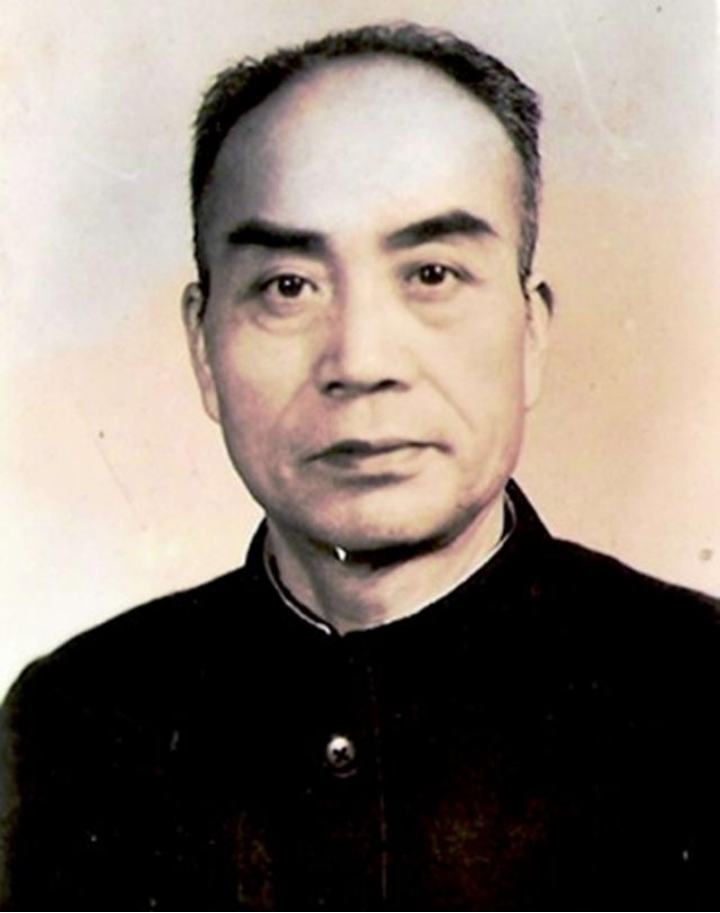

起义后,曾元三率部接受整编,后来回到贵州参与地方建设,历任省参事、政协常委。这位曾在松山战役中与日军浴血拼杀的老兵,将战场上的担当化作了地方治理的耐心。晚年有人提及当年拒截之事,他只是淡淡说:“军人可以换旗号,但不能换良心。”

1949 年韶关山中的那场抉择,没有惊天动地的激战,却彰显了乱世军人的可贵风骨。曾元三拒绝的是背信弃义的指令,守住的是 “不打同胞” 的底线,而解放军的变通与尊重,更印证了民心向背的必然。这场看似偶然的 “抗命”,实则是道义对权谋的胜利,成为解放战争中人心归向的生动注脚。